世界最高温度の薪焼き

林瑞華の薪焼き陶芸の道

文 - 盛鈿

中国では3〜4000年前の商朝の時代にはすでに「原始青瓷」を焼成していた。それは落灰による自然釉で、しかるのち中国は偉大なる青瓷の発明に、その原始的な状態を釉の色に命名した。その後各種の人工的に調合された釉薬に発展した。漢朝の銅を使った発色による「緑釉」、唐朝の鉛を使った発色による「三彩」、宋朝になると鉄を使った発色による「青瓷」「天目」や銅を使った「鈞釉」の名磁、元、明、清の時代にはコバルトを使った発色による「青花」など、今日に至るまで陶磁器がまとう美しい釉の衣に深い影響を与えた。薪焼きに触れる以前の林瑞華はこのような釉薬の脈絡に傾倒し、未だかつてない美しい釉彩で陶芸界に異彩を放つ作品を作りたいと思っていた。

しかし1994年、当時の台湾省陶芸学会が発起した「古窯に再び火を」の薪焼き大会にて、蔡栄祐先生が不意に漏らした「最も美しい作品は窯の壁にあるのです。」という言葉に触発されて「釉」の起源について考えるようになった。一年間毎日、蛇窯の内壁を観察した。そこに見えたのは、泥土で作った窯のレンガが長い歳月、薪焼きにさらされて、潤沢に積もった多様な窯汗であった。以前陶器を生産していた時、窯汗は避けられないものであり、じっくりと見たことはなかった。しかし詳細に見てみると、それは林瑞華を激しく奮い立てた。この自然が形成した美しい釉色を作品に焼き付けられたらと願った。そこで林瑞華は最も原始的な起点に戻った。釉薬を全く使わずに薪木を燃料とし、高温の焼き締めによって自然が元から持つ質感、根源に立ち返る状態を実現した。

長い努力の結果、1999年ついに窯汗を作品に焼き付けることに成功した。2001年には「窯汗十彩」を発表した。2008年、日本の信楽陶芸の森へ駐村し、そこで出会った神山先生の作品に深く感銘を受ける。彼女は早くも1975年に「自然釉」を発表していて、胎土に火の痕の質感があり、原始青瓷の翠緑の釉が流れ、積灰など各種の1350℃以下の薪焼きの特徴を表していた。神山先生の表現はすでに卓越していて敬服させられた。二人は言葉が通じないけれど、作品を通じて薪焼き陶芸の道を互いに歩むのである。神山先生と出会って刺激を受け、「窯汗十彩」から進化して、向かうのは誰も足を踏み入れたことのない更に高温層の未知の領域である。のちに「釉母」の発表によって、陶磁の新しい方向が定まった。

2012年、林瑞華は再び薪焼きの極限を突破する。1500℃の温層の薪焼き焼締め作品を発表した。ここで「釉母」についてお話ししたいと思う。「釉母」と「自然釉」はどこが違うのか?「自然釉」は人類が火を使って陶器を焼くようになり、新石器時代から硬陶器時代へ移行する際の重要な産物である。人類は「窯」を発明したことにより、土を焼いて使うだけでなく、焼物の表面に降りかかった木灰が熔けて、土の表面に釉面を作り、火と灰の結合による「自然釉」を手に入れた。

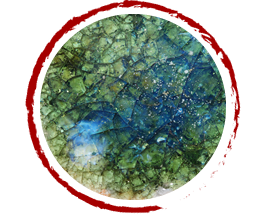

一方「釉母」とは胎土の内部で起こる質の変化である。陶土の中の自然の鉱物と薪焼きの落灰が熔け合い結合して、千差万別の変化を生む。「釉母」では陶磁器表面の釉の華やかさを追及しない。むしろ「土」と「火」の本質へと向かうのである。最も自然な薪焼きによって、焼き物の質が変化し、内部の稀有な元素が転化して釉母となる。土の中の最も天然の精錬されていない鉱物が焼成されて天然宝石の結晶となる。その内部に眠っていた自然の美が溢れ出るのである。それが林瑞華が推し広める「釉母」である。

伝統窯業では安定したコントロールと高い焼成率が求められる。だから陶土と釉薬は別に処理される。きれいな表層の釉衣のために、作品に窯汗をしたたらせようとする人はいないだろう。現代陶芸家にも陶土の耐熱温度を超えようとする者はいなかった。熔けてドロドロになるだけである。林瑞華は薪焼き高温焼締めの道を20年歩き続けて、大切なのは数字を超えることではなく、人類の土や火の文明の常識を覆すことだという。現代陶磁技術は、きれいな釉衣の表面を得るために、大量に粘土や金属粉を精製して、環境に甚大な破壊を及ぼしている。

1500℃の温層は、今のところ薪焼き陶芸の最高温度である。高温であること以外に、更に重要な意義とは、林瑞華が推し進める「釉母」の背後にある反省である。我々人類の火と土の文明を振り返ると、土を乱掘しなくても、純化重金属を精製しなくても、地底に自然形成された宝石や鉱物を焼き出すことができるのである。人々にポジティブなエネルギーを与える自然界の元素を「釉母」の方法で表出させる。林瑞華は人類未来の陶磁の道を歩き始めている。